RANA BEGUM, Lumière, couleur et forme

L’artiste anglo-bangladaise Rana Begum a déménagé du Bangladesh en Angleterre à l’âge de huit ans, sans parler un mot d’anglais. Elle a choisi dès ce moment l’art comme son mode de communication. Cette envie permanente de créer l’a amenée à devenir l’une des étoiles montantes de la scène artistique internationale.

Elle a dit un jour à propos de sa pratique: « Le besoin de créer est toujours là. J’ai pris un itinéraire visuel. Ce n’est pas nécessairement celui que les gens comprennent toujours, mais j’en suis contente. Même si parfois, je ne sais pas trop où je vais, je suis confiante que cette route me mène quelque part. »

Comment es-tu entrée dans les arts ?

Je suis arrivé en Angleterre en 1985. Je ne parlais pas un mot d’anglais, donc quand j’ai commencé l’école, c’était vraiment difficile – j’ai passé la majeure partie de ma première journée à m’ennuyer et à essayer de ne pas m’endormir ! Le lendemain, mon professeur m’a donné des crayons de couleur et du papier. Soudain, j’ai eu un moyen de communiquer. Je dessinais constamment et toutes mes photos montaient sur le mur.

Cela m’a donné un lien si positif avec l’art dès mon jeune âge.

Devenir artiste a donc été un véritable défi pour toi.

Oui, je pense que c’est juste de le dire ! Étant à la fois une femme et une musulmane, j’ai dû travailler très dur pour que ni l’une ni l’autre de ces choses ne définisse mon travail ou la façon dont il est perçu. Mais je ne me suis pas rendue les choses faciles.

J’ai commencé comme une artiste figurative qui était en conflit avec les croyances religieuses de ma famille mais, grâce au soutien de ma directrice et de mon oncle, ils ont fait le tour.

Tout cela fait partie du voyage qui m’a amené là où je suis aujourd’hui.

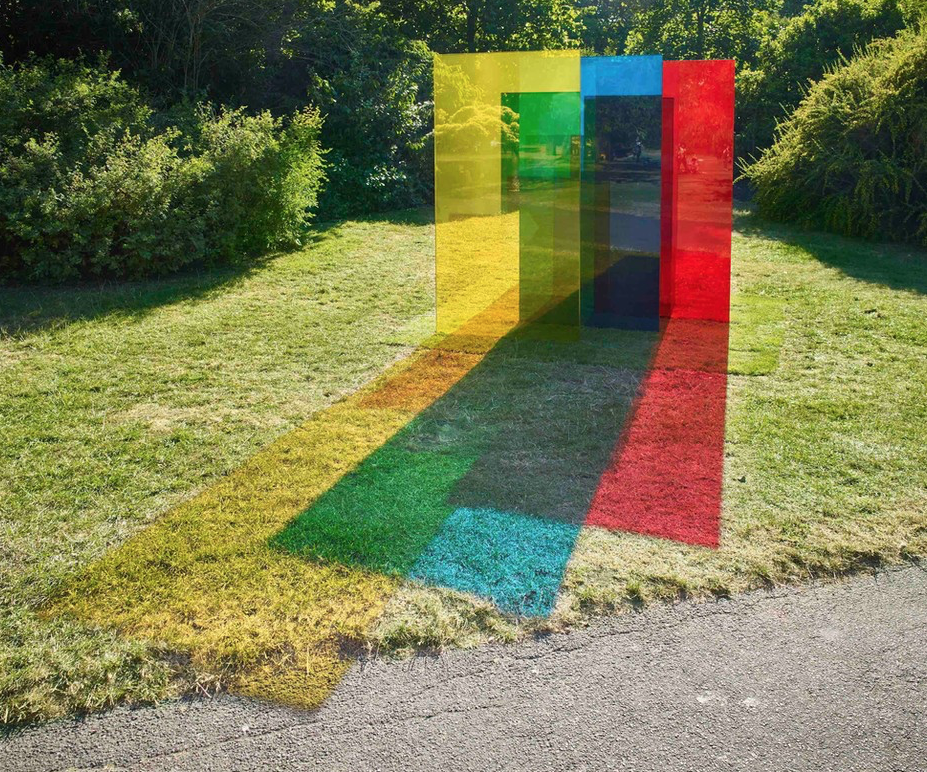

La lumière, la couleur et la répétition sont très importantes dans ton travail. Quel est le lien avec ton enfance au Bangladesh où tu as grandi jusqu’à tes huit ans ?

Oui, c’est assez étrange parce que, pendant longtemps, je ne me suis pas senti du tout lié à mon expérience d’enfant au Bangladesh.

Ce n’est que lorsque j’étais en thérapie analytique cognitive, un moyen de redécouvrir les souvenirs, que j’ai pu découvrir pourquoi j’ai fait certaines choses quand j’étais enfant au Bangladesh et comment elles ont influencé mon travail plus tard. Je crois vraiment que les choses arrivent pour une raison !

Par exemple, je regardais dans les rizières et ces images sont extrêmement vives. Je me souviens de la répétitivité, de l’eau, du vent, du mouvement et de la lumière se reflétant sur l’eau. Je me souviens qu’on m’avait beaucoup dit de s’asseoir et de regarder. À l’époque, je ne sais pas pourquoi je le faisais.

Mais maintenant, ces couleurs et ces formes se manifestent dans mon travail, comme si elles s’imprimaient d’une manière ou d’une autre dans mon esprit d’enfant.

Les couleurs sont très importantes pour moi. J’ai grandi en regardant des films de Bollywood et j’ai vraiment adoré leur dynamisme.

De plus, mon amour pour la répétition vient de mon éducation religieuse. J’ai grandi en lisant le Coran et en priant cinq fois par jour. La routine de la prière ainsi que les mouvements que vous faites lorsque vous priez ont insufflé cette répétition qui imprègne à jamais mon travail.

Ces trois choses, les couleurs, la lumière et la forme sont comme un triangle qui a façonné ma pratique.

Et comment as-tu ressenti ton retour au Bangladesh en tant qu’artiste en 2014 pour exposer au Dhaka Art Summit ? As-tu été nerveuse ?

J’étais vraiment nerveuse, c’était vraiment une grosse affaire ! Je savais que je retournerais un jour au Bangladesh mais je ne pensais pas que je retournerais exposer. C’était à peu près au moment où j’étais en thérapie et j’avais découvert d’autres souvenirs d’enfance. Il a paru particulièrement approprié car le brief a été d’utiliser des matériaux produits localement. En grandissant, j’avais une amie de la famille qui s’occupait de moi et elle tissait des paniers. Je voulais intégrer cette mémoire d’enfance alors j’ai pensé pourquoi ne pas créer une structure avec une formation de panier.

Quand j’étais enfant, je me rendais à la mosquée tôt le matin pour lire le Coran. La mosquée elle-même était très simple avec une fontaine en face qui a depuis été démolie. Je me souviens de la salle remplie de gens récitant le Coran. Il y avait le son des voix à côté de celui des pages qui tournaient avec la lumière du soleil à travers la fenêtre. Ce fut un fort moment multi-sensoriel de lumière et de son. C’est ce que je voulais recréer au Dhaka Art Summit, une expérience intense mais calme et méditative.

Un autre moment fort de mon retour au Bangladesh a été que j’ai rencontré Ziba de l’Unité des parasols à Dhaka.

Ce fut une rencontre très importante dans ta carrière.

La rencontre avec Ziba a été un moment très spécial dans ma carrière. Elle m’a donné une incroyable opportunité d’avoir une exposition solo à Parasol Unit à Londres.

Grâce à son travail de commissaire, j’ai pu créer un récit qui m’a aidé à comprendre d’où venait mon travail, à accéder à ma position à l’époque et à me faire savoir que j’allais dans la bonne direction. Ce spectacle m’a vraiment donné la confiance dont j’avais besoin.

En tant qu’artiste, penses-tu qu’il est important de laisser de la place aux accidents et de lâcher prise parfois ?

Il faut ! Sinon, tu produiras les mêmes choses encore et encore. Chaque accident est spécial et doit conduire à autre chose. Ce pourrait être le moindre détail auquel la prochaine œuvre d’art répond.

Une grande partie de mon travail découle de rencontres fortuites – le jeu de la lumière sur un mur ou l’expérimentation d’un nouveau matériau. Je pense qu’il est essentiel de maintenir un niveau de curiosité et de liberté lors de la création de travail.

Et quand tu regardes une œuvre d’art finie, arrive-t-il que tu ne sois pas satisfaite du résultat ?

Parfois oui et c’est là que je le laisse tranquille un moment et que j’y reviendrai. Il y a des moments où je ne veux pas abandonner les travaux. Cependant, pour moi, il est plus important que le travail sorte une fois terminé et puisse interagir avec les téléspectateurs et son environnement. Parce que des facteurs temporels tels que la lumière jouent un rôle si crucial dans mon travail, vous ne pouvez jamais vraiment dire qu’un travail est terminé car il prendra une variété d’états nouveaux et inattendus selon l’heure de la journée, différentes densités de lumière, etc.

C’est pourquoi j’aime l’art public. Vous pouvez repousser les limites auxquelles vous ne pourriez pas vous attaquer en studio.

Un endroit public où tu rêves d’avoir une de tes œuvres d’art ?

Dia Art Foundation !

Et qu’en est-il des collaborations ?

J’adore collaborer avec des gens de différentes disciplines car il y a des choses à explorer auxquelles tu n’aurais peut-être pas pensé.

Pour moi, il est essentiel d’être ouvert aux conversations et aux critiques. C’est la seule façon de continuer à grandir et à apprendre.

Est-ce que ça a été toujours facile pour toi de parler de l’Islam ?

C’était une des choses qui m’a été très difficile pendant longtemps parce que je ne voulais pas être coincée, poussée dans une certaine direction. Je ne voulais pas que mon sexe, ma religion ou ma culture soit un problème. Il était impératif pour moi de ne pas me concentrer sur ces choses et la peinture m’a offert la liberté dont j’avais besoin. Maintenant, je n’ai plus de problème à parler des influences.

Quelle est ta première pensée lorsque tu penses à l’Iran?

C’est un endroit où j’adorerais aller… la géométrie, la couleur et les plats délicieux me viennent à l’esprit !